南京航空航天大学能源与动力学院宣益民院士带领的低碳航空动力与绿色能源创新团队,立足国家重大需求,瞄准国际科学前沿,长期从事航空飞行器综合能量/热管理、太阳能高效转化与利用、碳中和技术、先进储能技术等方面研究工作,承担了国家自然科学基金重大项目、航空发动机与燃气轮机重大专项项目、国家重点研发计划项目、JW前沿创新项目、装备预研重点项目等。

2021年,团队相继在Nano Energy, Energy Storage Materials, Applied Catalysis B: Environmental , Chemical Engineering Journal, Applied Energy, Renewable Energy, Aerospace science and technology等期刊发表论文20余篇,主要研究成果如下:

国防工业出版社:《地面目标与背景的红外辐射特性(第2版)》

简介:本书综合运用传热传质学、流体力学、计算传热学、红外物理学、车辆行驶原理、弹道学和计算机图形学等学科的基本原理,系统地建立了描述地面军事目标与背景红外辐射特征的理论和方法,深入地分析了影响目标与背景温度场和红外辐射通量分布的各种因素,通过若干典型目标及背景的示例阐述了红外辐射特征模型的构造方法和计算方法。

本书获得国家出版基金资助。

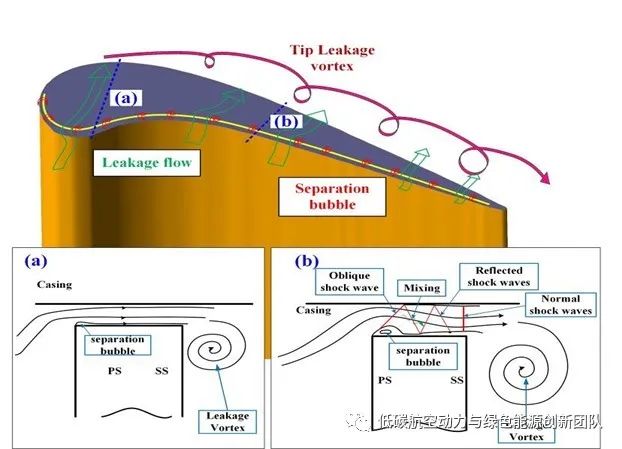

Aerospace Science and Technology:涡轮叶顶间隙泄漏流流动机理和控制方法研究

简介:高压涡轮是涡轮风扇发动机的核心部件之一,影响其效率的一个重要因素是涡轮叶顶间隙泄漏流动,因此,减少叶顶间隙泄漏损失和叶顶热负荷是涡轮叶片结构优化的重点。为厘清涡轮叶顶间隙流动机理,本文采用VLES方法,对跨声速叶顶间隙泄漏流流动机理和泄漏流随间隙变化的机制进行研究,并提出一种涡轮转子叶顶泄漏流协同抑制结构。研究结果表明随着叶顶间隙的增加,跨声速区域向前缘扩展,且泄漏涡结构也随之增加。间隙增加使得泄漏流流动结构复杂度增加,泄漏损失显著增大。间隙内的激波结构附近的温度梯度较高,增加了叶片发生热蠕变失效的几率。将叶顶凹槽,小翼,自发射流孔三者有机结合,可以大幅提高泄漏流的抑制作用。Tianyi Wang, Yimin Xuan*, Xingsi Han. Aerospace Science and Technology. (2021) ,111, 106542. 原文链接:https://doi.org/10.1016/j.ast.2021.106542.

航空学报:直升机热管理与红外辐射特性耦合分析方法

简介:未来高性能直升机面临提高能量利用率和抑制红外辐射特性的重大挑战,迫切需要协同解决这两个问题,需要从整机层面探究热管理和红外辐射特性耦合机制,建立耦合分析方法。直升机红外辐射特性不仅受到旋翼下洗流场、前飞流场和环境等外部因素的影响,还受到各子系统部件的工作状态、机身表面的散热口布置和红外抑制器的设计等热管理优化方法的影响。因此,直升机热管理问题和红外抑制问题是强相互耦合,必须统筹考虑。从直升机整机系统的结构特点、系统工作原理和能量平衡关系出发,基于热/质流产生、收集传输、储存利用和传热关系,分析直升机整机系统框架和传热平衡关系,建立以系统部件为内部边界条件、外环境为外部边界条件的整机耦合传热模型;通过对内外部热量的统筹调控与管理,提出热管理优化方法,实现既保障各系统安全高效工作、又提高整机能量利用率,优化红外辐射性能的目的。该模型和方法能为直升机综合热管理的方案设计和红外抑制方法提供支撑。

李言青, 宣益民*. 直升机热管理与红外辐射特性耦合分析方法. 航空学报, 2021, 42(3):24270. 论文链接:http://dx.doi.org/10.7527/S1000-6893.2020.24270

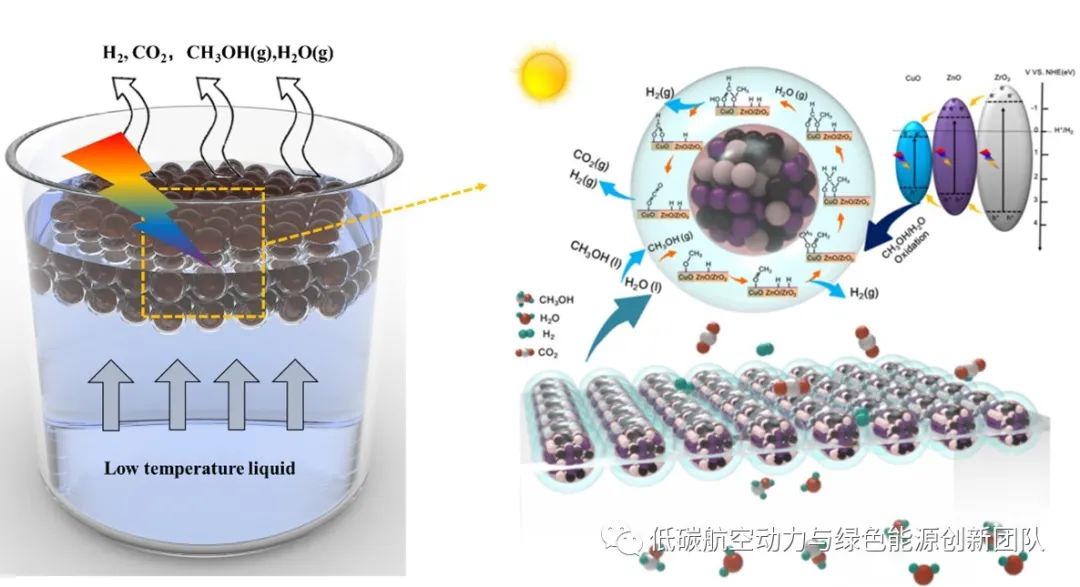

Nano Energy: 全光谱太阳能光热协同低温甲醇重整制氢

简介:氢能作为一种清洁,高效的绿色二次能源,受到各行业广泛关注,但面临储存和运输成本高、风险大难题。甲醇作为储氢载体,安全高效,是链接未来氢能经济社会的重要纽带。太阳能驱动甲醇向氢能的转化方式中无论光催化或光致热催化方式,目前均面临太阳光谱利用率低、不区分光子品位等问题。围绕光催化和光致热催化光谱利用波段不一致这一核心问题,本文提出了一种全光谱光热耦合高效低温甲醇重整制氢方法,即利用低能光子局部加热提升反应温度,高能光子激发光生电荷强化反应物解离。利用自主设计制备的具有全光谱吸收特性CuO/ZnO/ZrO2复合催化剂,不仅使得甲醇制氢反应在低温(130℃)下即可进行,而且在16suns光照下光热协同催化作用可获得了高达45.6%的太阳能-化学能转化效率,可见光热协同催化性能远高于单纯光催化、热催化,验证了光热耦合催化的巨大发展和应用潜力。Xiaoxiao Yu, Lili Yang, Yimin Xuan*, Xianglei Liu, Kai Zhang. Nano energy, (2021), 84: 105953; 原文链接:https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.105953

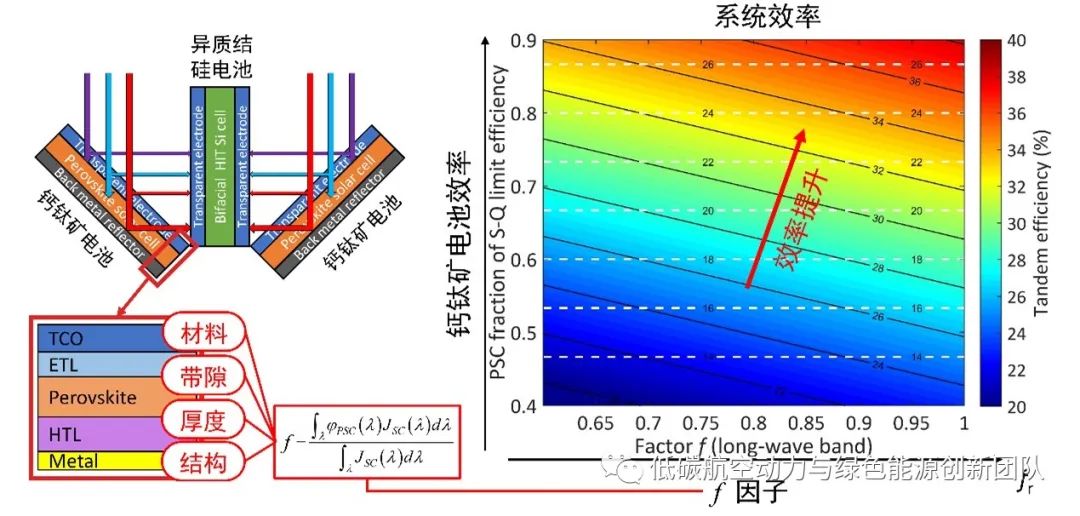

Applied Energy:V型钙钛矿/硅叠层光伏电池性能评估与优化方法

简介:钙钛矿/硅叠层太阳能电池正在成为一种新兴的光伏技术,它可以超越单结太阳能电池的极限效率,提升光伏电池发电效率,降低碳排放,推进碳中和战略的实现。V型钙钛矿/硅叠层器件是一种具有快速组装优势以及商业化应用前景的装置,它只需要一半的硅电池用量即可实现与其它叠层电池相当的发电效率,同时具有更高的输出电压。反射式的光学耦合过程是影响V型叠层器件能量分配,进而影响发电性能的关键。然而,针对V型叠层装置的性能评估方法仍未见报道,其性能优化途径仍不清晰。本工作基于光谱效率概念,耦合钙钛矿太阳能电池电磁波模拟方法,提出了一种快速有效的V型叠层装置的性能评估方法,并创新性地引入f因子,为钙钛矿电池的器件结构、材料种类和参数的选择提供了统一的评判标准,为器件优化中各种参数调节之间的权衡提供了清晰的依据。研究发现,掺锡的氧化铟和spiro-OMETAD是对两个子单元之间的光耦合影响最明显的两种材料,通过替换或减薄这些材料,使V形叠层器件的效率超过30%。Likai Zheng , Yimin Xuan*. Applied Energy (2021) 301:117496. 原文链接:https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117496

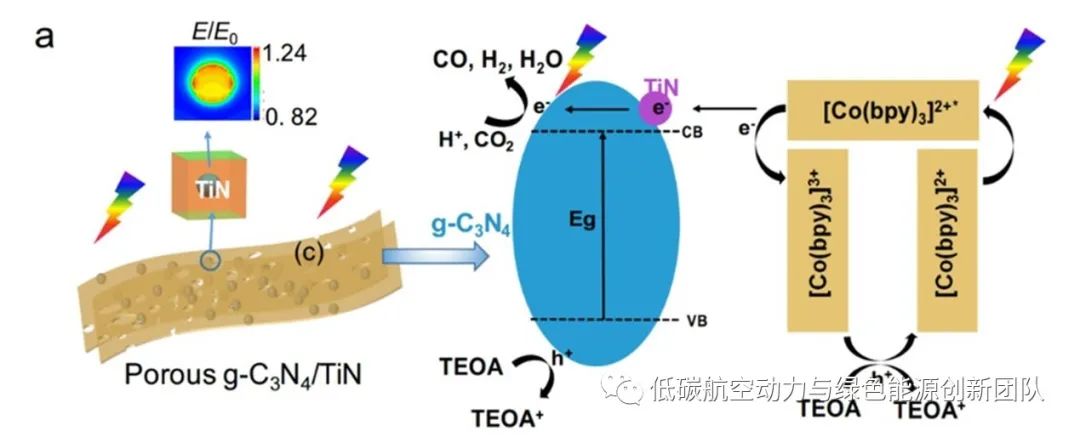

Applied Catalysis B: Environmental: 宽光谱太阳能高效捕获吸收/载流子迁移协同强化CO2合成燃料

简介:针对传统光催化CO2合成燃料材料存在太阳光谱响应范围窄、光生载流子分离效率低且过度依赖贵金属等缺陷,本文提出了廉价等离激元修饰半导体的宽光谱响应复合光催化CO2合成燃料的设计思路,利用高能光子驱动光电转化、低能光子激发等离激元,借助等离激元局域电场增强效应强化光生电荷分离,实现了光谱吸收/电荷分离的协同强化。以高比表面积g-C3N4多孔纳米片为模型催化剂,引入全光谱高效吸收廉价TiN等离激元纳米颗粒,构建的TiN修饰g-C3N4复合催化材料,长波光谱吸收明显增强,载流子寿命显著增加,光催化CO2还原制CO产率高达210.5 μmol/g·h,高于同类催化剂国际报道数值。Qibin Zhu, Yimin Xuan*, Kai Zhang, et al., Applied Catalysis B: Environmental, (2021): 120440. 原文链接:https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2021.120440

Chemical Engineering Journal: 全光谱太阳能驱动等离激元辅助高效光催化CO2制乙醇

简介:光催化CO2合成高附加值化学品(乙醇)是实现人工光合作用的理想方式。但是实现光催化CO2还原成12电子产品(C2H5OH)的挑战仍然极其困难。本文提出了一种利用全光谱太阳能光-热耦合催化CO2还原制乙醇的新方法,设计并制备了SrTiO3(LaCr)/Cu@Ni/TiN (STO/Cu@Ni/TiN),利用非贵金属材料(如Cu、Ni 和 TiN)来增强LSPR效应,有效捕获利用全光谱太阳能,在没有牺牲试剂的情况下实现了高效的光催化 CO2还原转化为乙醇(21.3μmol/(h·gcat.) 和 79% 的乙醇选择性;同时,利用密度泛函理论 (DFT) 计算并证实了CO2到乙醇在Cu@Ni界面处具有最低吉布斯自由能。该工作为研究高效高选择性的光-热耦合催化CO2还原制乙醇提供了新思路。Haitao Yu, Chen Sun, Yimin. Xuan*, et al., Chemical Engineering Journal.(2022), 430,132940. 原文链接: https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.132940

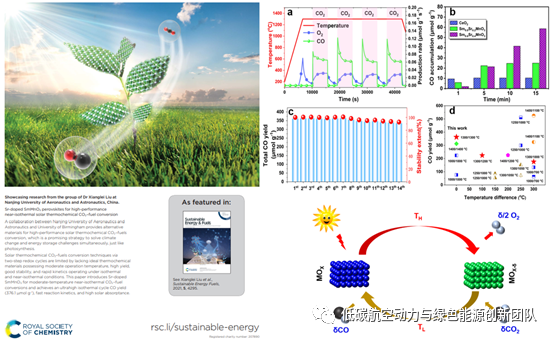

Sustainable Energy & Fuels:SmSrMnO3基等温循环太阳能热化学CO2合成燃料

简介:针对热化学CO2转化催化材料光谱吸收率低、燃料产量低、稳定性差等瓶颈问题,从太阳能直接捕获吸收与高活性高稳定性兼容的催化材料构筑角度出发,开发了Sm1-xSrMnO3等温热化学循环CO2转化材料体系,揭示了Sr掺杂减弱Mn-O键、增加氧空位的机理,阐明了Sr掺杂对颗粒尺寸变化、抗烧结特性与增强光谱吸收能力的影响规律,太阳能平均吸收率达86.6%以上,Sm0.6Sr0.4MnO3的 CO产量达到376.1 μmol g-1,且14次循环后无明显衰减,达到同工况国际领先水平。Ke Gao, Xianglei Liu*, Yimin Xuan et al., Sustainable Energy & Fuels (2021), 5, 4295-4310. 原文链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/se/d1se00571e

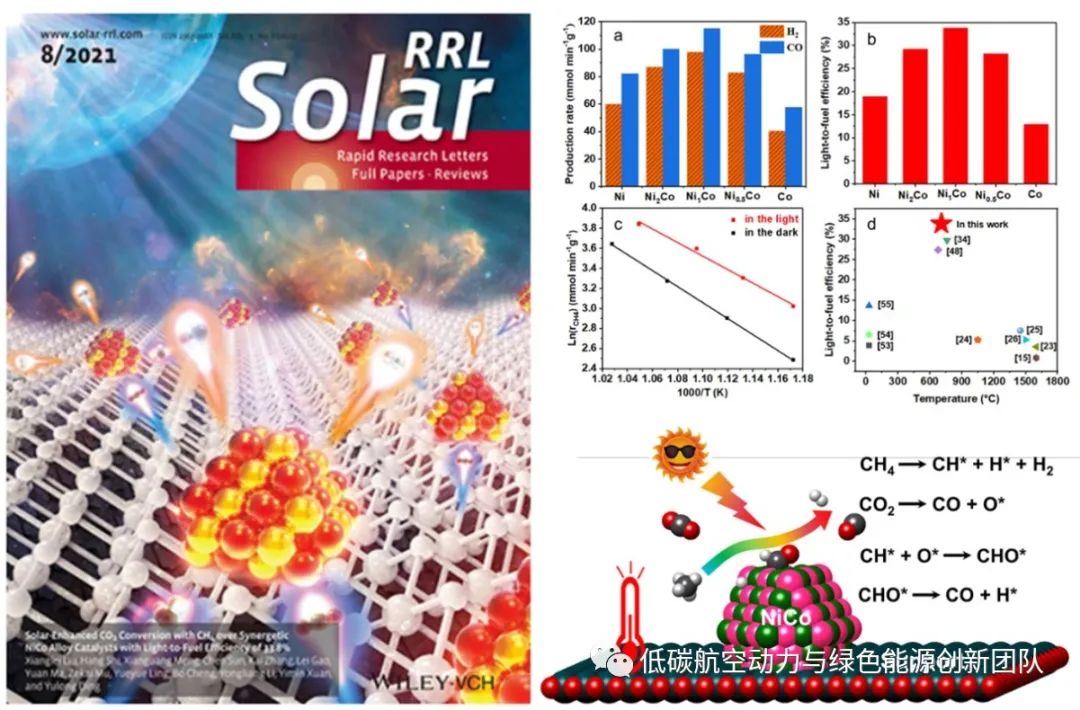

Solar RRL: 基于协同催化NiCo合金的太阳能直接驱动CO2-CH4重整转化

简介:为实现太阳能向碳氢燃料的高效热化学转化,本文设计并研制了高性能片状结构负载的镍钴双金属催化剂材料,揭示了镍钴合金宽光谱太阳能的等离激元强化吸收机理,阐明了镍促进CH4解离-钴镍电子转移消除积碳-光电效应降低活化能的协同匹配机制,大幅提高了热催化转化稳定性,H2和CO产物的生成速率在镍钴比为1:1时达到最高,分别达到97.8和115.2 mmol g-1 min-1,太阳能-燃料转化效率达33.8%,达到国际领先水平。

Xianglei Liu, Hang Shi, Yimin Xuan,* et al., Solar RRL. (2021), 2100185. 原文链接:https://doi.org/10.1002/solr.202100185

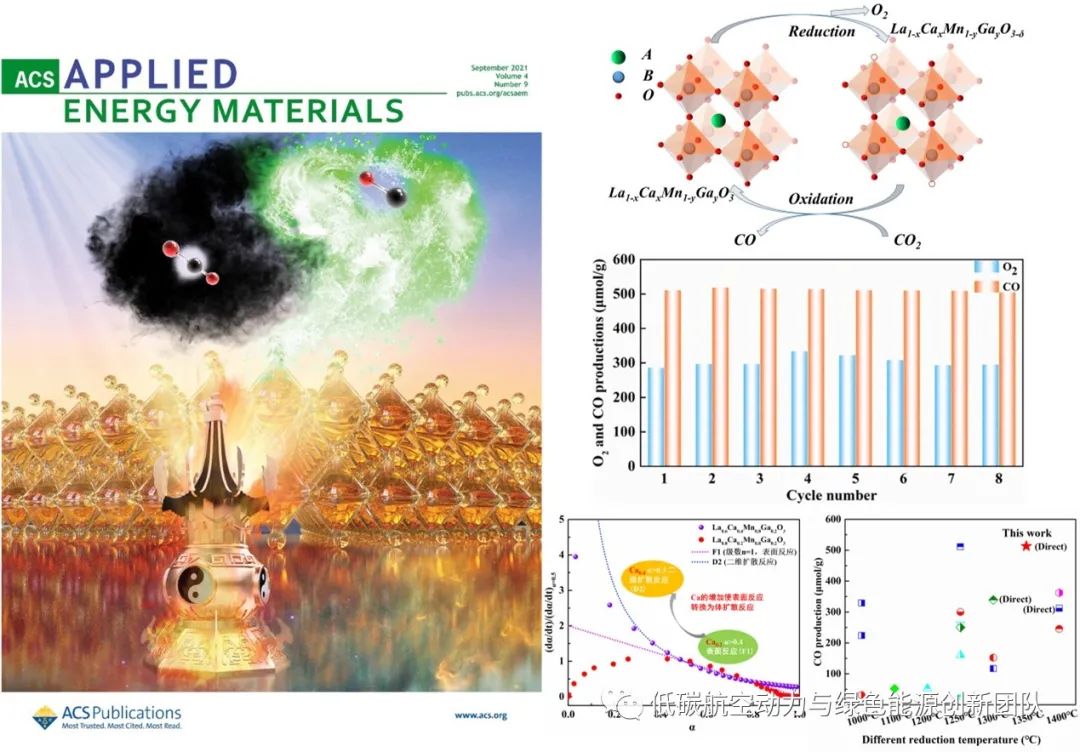

ACS Applied Energy Materials:LaCaMnGaO3近等温循环太阳能热化学CO2合成燃料

简介:与光催化和光电催化只能利用高频光子相比,两步法热化学CO2循环转化能够利用全光谱太阳能,有望实现高效太阳能-燃料转化,然而面临反应温度高、循环温差大、CO产率低等瓶颈。本文为实现太阳能-燃料稳定高效转化,通过Ca/Ga部分取代LaMnO3的A/B位点来构建新的钙钛矿材料,在氧化还原温度为1050/1350℃下将CO2转换为CO,平均CO的产量可达到513 μmol/g,且在8个循环下保持稳定,达到同工况国际领先。不同掺杂比例的反应动力学显示,Ca的掺杂可以将反应从表面反应转变为体扩散反应,而Ga的掺杂提高了峰值反应速率,实现了太阳能-燃料的高效转化。Xianglei Liu,Tong Wang, Yimin Xuan*, et al., ACS Applied Energy Materils. (2021), 4, 9, 9000–9012. 原文链接:https://doi.org/10.1021/acsaem.1c01274

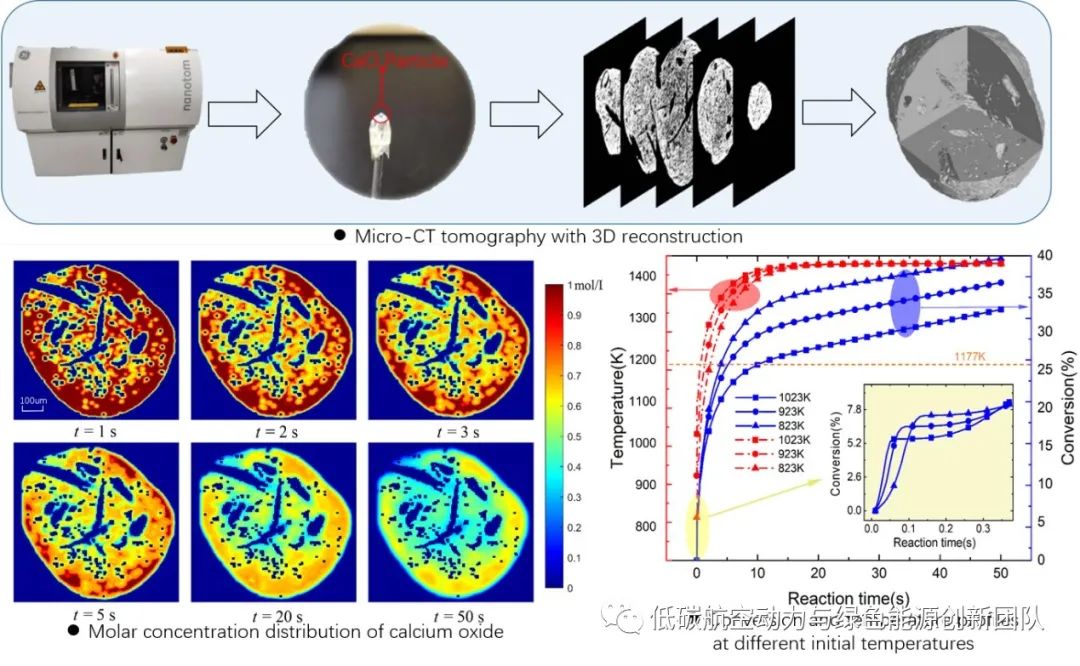

Chemical Engineering Science:氧化钙颗粒孔隙尺度动态储释热机理

简介:氧化钙/碳酸钙体系热化学储热具有储存时间长、储能密度高、热损失小等优势,能够有效解决光热转化中的太阳能间歇不稳定等问题,然而氧化钙/碳酸钙多孔颗粒孔隙尺度微观储释热反应机理尚不清晰。本文通过micro-CT断层扫描技术,重构了真实氧化钙颗粒的三维模型,运用格子-玻尔兹曼方法,首次从孔隙尺度阐明了结构形貌、CO2浓度、温度和有效比表面积对多孔氧化钙颗粒内部热质输运-化学反应协同耦合的影响规律,揭示了不同温度下氧化钙颗粒动态吸附CO2和释热反应之间的本构关系。建立了多孔氧化钙颗粒碳酸化过程的传热传质动态耦合模型。研究表明:温度升高加剧了CO2分子的热运动,增加了氧化钙酸化活性位点,有效地提升了释热反应速率。当初始温度为823 K、923 K和1023 K时,50秒后氧化钙多孔颗粒碳酸化的转化率分别达到了32.94%、36.46%和38.00%。该工作揭示了多孔氧化钙颗粒内部孔隙之间传热传质与化学反应相互耦合机制,为颗粒群和宏观碳酸钙储热体系的设计研究提供了介观上的思路指导。Jingrui Liu, Yimin Xuan*, Xianglei Liu et al., Chemical Engineering Science. (2022), 248: 117212. 原文链接:https://doi.org/10.1016/j.ces.2021.117212

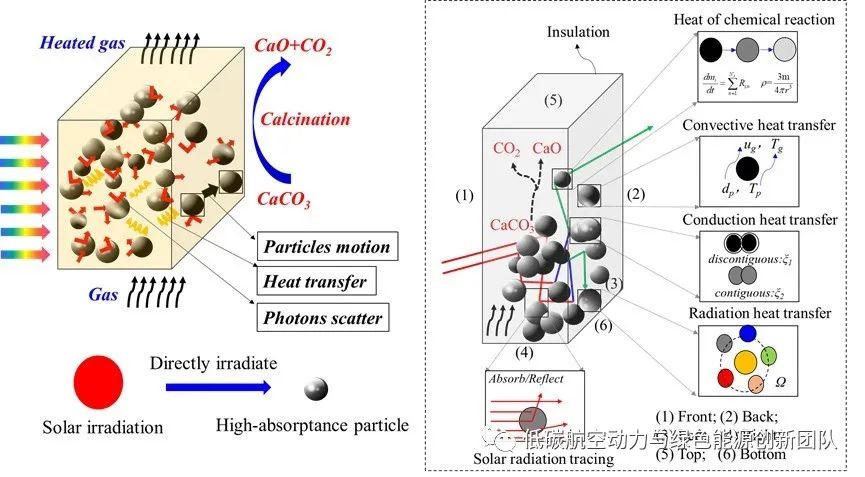

Renewable energy: 太阳直接辐照CaCO3颗粒流化储热性能研究

简介:针对颗粒系热质输运-化学反应耦合的储/释热性能高精度预测难题,从钙基复合材料热化学储热系统的宏观尺度入手,针对颗粒系热质输运-化学反应耦合的储/释热性能高精度预测难题,耦合太阳辐射传输跟踪、离散颗粒追迹和化学反应,采用蒙特卡洛法射线跟踪模型(MCRT)与欧拉-拉格朗日(CFD-DEM)方法,建立了宏观尺度多相热质传递与化学反应耦合的能量转换模型,揭示了流化床反应器内颗粒运动、气体扩散与流动和化学反应三者之间的相互影响机制,阐明了气流速度、材料属性和太阳辐射强度等对反应器内部流场、温度场、浓度场和化学反应速率分布的影响规律。Hangbin Zheng, Xianglei Liu*, Yimin Xuan, Yulong Ding, et al., Renewable Energy, (2021), 178, 1353-1369. 原文链接:https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.07.026

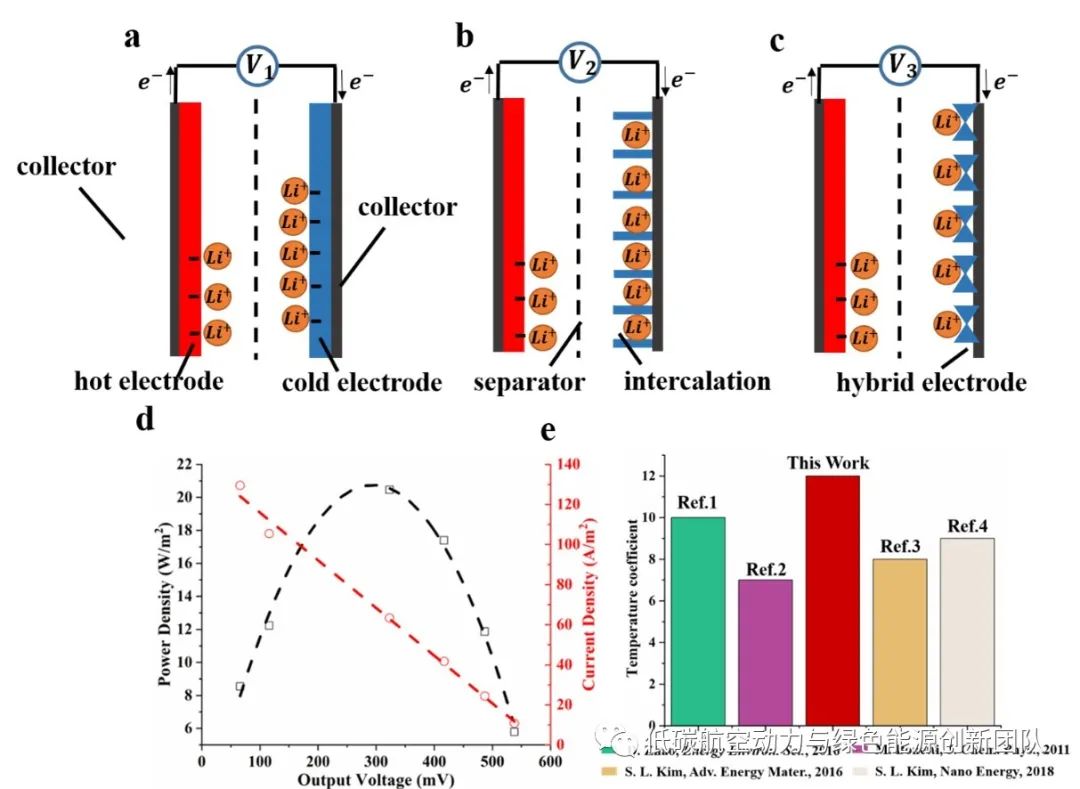

ACS Applied Energy Materials: 高功率密度热充电超级电容器

简介:超级电容器作为一种重要的储能器件,因其高充放电效率、宽工作温度范围、长循环寿命等优点受到研究人员的广泛关注。近来,超级电容器被发现可以利用温差进行充电,实现热电的直接转换,为余热的有效利用提供了新的解决方案。传统的热充电超级电容器的充放电过程仅利用活性材料表面的离子吸脱附,温度系数和能量密度较低。本文提出了将离子吸附与离子嵌入相结合的新思路,不仅在电极表面形成物理吸附的双电层,同时在电极表面和内部可发生法拉第反应,同时实现了电容器和电池的功能,构建了混合型热充电/储电一体化系统,实现了不同来源热量向电能的直接高效的转化和储存。在50 ℃的温差下,能量密度高达240 W kg-1,开路电压604 mV,温度系数达 12.4 mVK-1,系统性能远高于现有的热充电超级电容器。Tingting Meng, Yinmin Xuan*, et al., ACS Applied Energy Materials, (2021), 4(6): 6055-6061. 原文链接:https://doi.org/ 10.1021/acsaem.1c00905

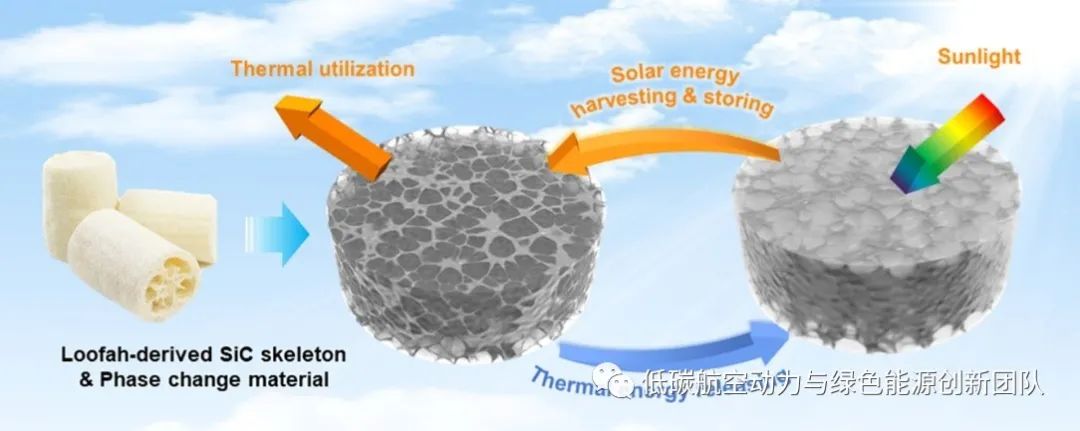

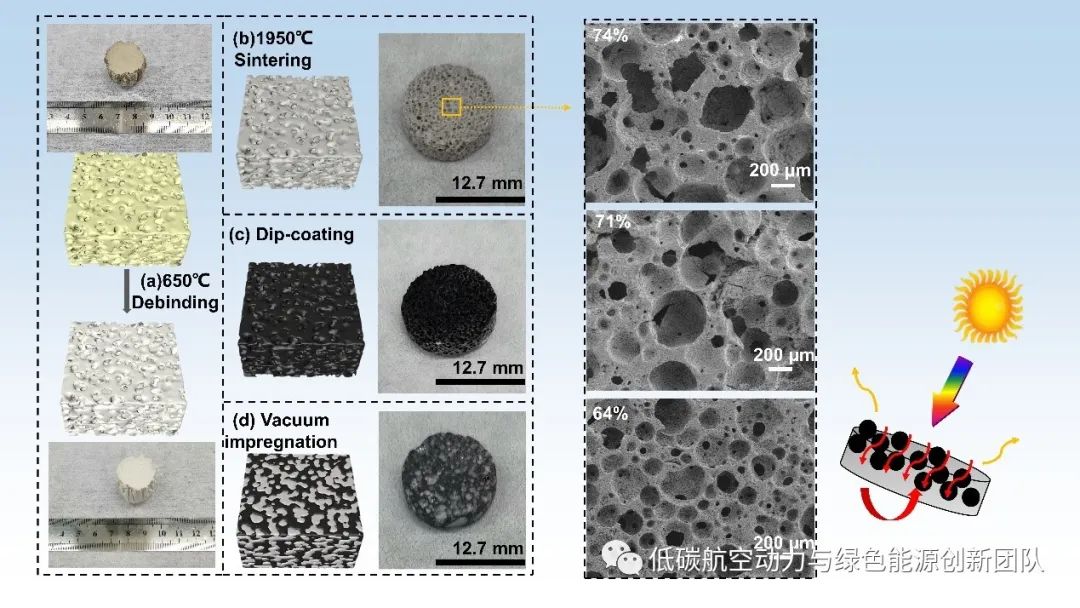

Energy Storage Materials:丝瓜衍生环保型碳化硅陶瓷基复合相变材料:高性能太阳能捕获、热传输、能量存储一体化

简介:针对常规相变材料(PCM)导热低、易泄露等挑战,开发了一种丝瓜衍生多孔碳化硅陶瓷基复合相变材料(CPCMs),用于快速、高效、紧凑的热能及太阳能存储。作者提出了一种简单的制备方法,通过将面粉浆料浸渍到丝瓜络中,然后进行碳化和熔融硅反应,制备出具有结构连通和孔隙率可调的环保型多孔SiC陶瓷。多孔陶瓷浸渍NaCl-NaF共晶盐后,所制备的CPCMs展现出优异的太阳光谱捕获能力,平均光谱吸收率高达95.25%。孔隙率为70%时,CPCMs的导热系数高达20.7W/mK。此外,丝瓜衍生碳化硅骨架的大孔隙率和良好的连通性使多孔SiC陶瓷的负载率较高,保证了CPCMs的高储热密度,储热密度高达424kJ/kg。本工作实现了太阳能高效光热转换与快速相变储热一体化,为发展高性能热能储存及光热储存兼容的多功能储能技术提供了重要支撑。Qiao Xu, Xianglei Liu*, Yimin Xuan, et al., Energy Storage Materials.(2022), 45,786-795. 原文链接:https://doi.org/10.1016/j.ensm.2021.12.030

International Journal of Heat and Mass Transfer:高导热与高能量密度兼具的仿骨头多孔AlN陶瓷基复合储热材料

简介:陶瓷具有良好的化学稳定性与高温抗冲击特性,因而陶瓷基复合相变储热材料再高温热量存储中极具潜力。然而,传统陶瓷基复合相变材料具有的低导热率,严重限制了能量存储速率。本文通过发泡法成功制备了仿骨头多孔AlN骨架,其具有高度连续性,热导率达到31.8-52.63W/m-K,骨架与相变材料复合填充率可达92%,复合物储热密度为140-186KJ/Kg。进一步在AlN骨架上负载TiN纳米颗粒,有效提高了复合材料光谱吸收率(从70%提高至90%),从而使多孔AlN陶瓷基复合材料实现了高效光热转换与快速存储一体化。Xianglei Liu*, Haolei Wang, Yimin Xuan*, et al., International Journal of Heat and Mass Transfer. (2021) 175, 121405. 原文链接:https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.121405

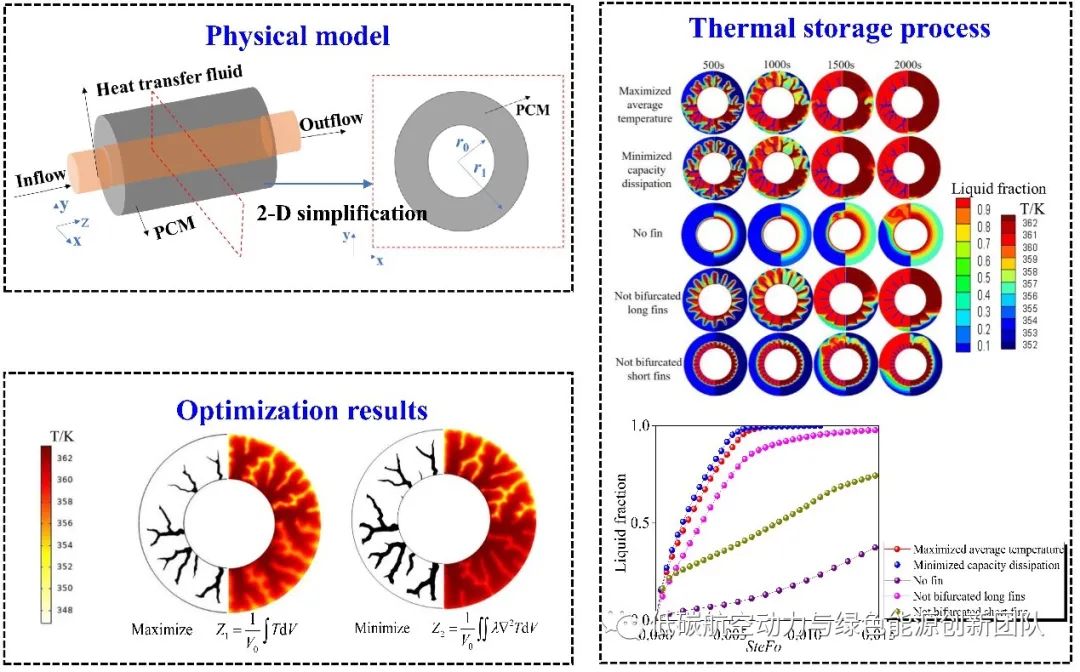

Applied Thermal Engineering: 相变储热系统仿生肋片拓扑优化

简介:基于相变材料的潜热储热(LHS)技术已广泛应用于热能转换和热管理领域,然而LHS系统储/放热过程非常缓慢。本文以最小容量耗散为优化函数,综合考虑导热与自然对流,开展了肋片结构仿生优化研究,优化后肋片结构可以使熔化和凝固时间分别缩短了93% 和80%。潜在的机制可归因于流动和传热之间更好的协同作用,优化后肋片的分形维数与叶片结构相似。该研究为高性能LHS系统的设计提供了新途径,同时促进了仿生学在热能存储领域的应用。Yang Tian, Xianglei Liu*, Yimin Xuan, et al., Applied Thermal Engineering. (2021), 194, 117104. 原文链接:https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2021.117104